[수석교사 이야기] 김수정 음성 동성초 수석교사

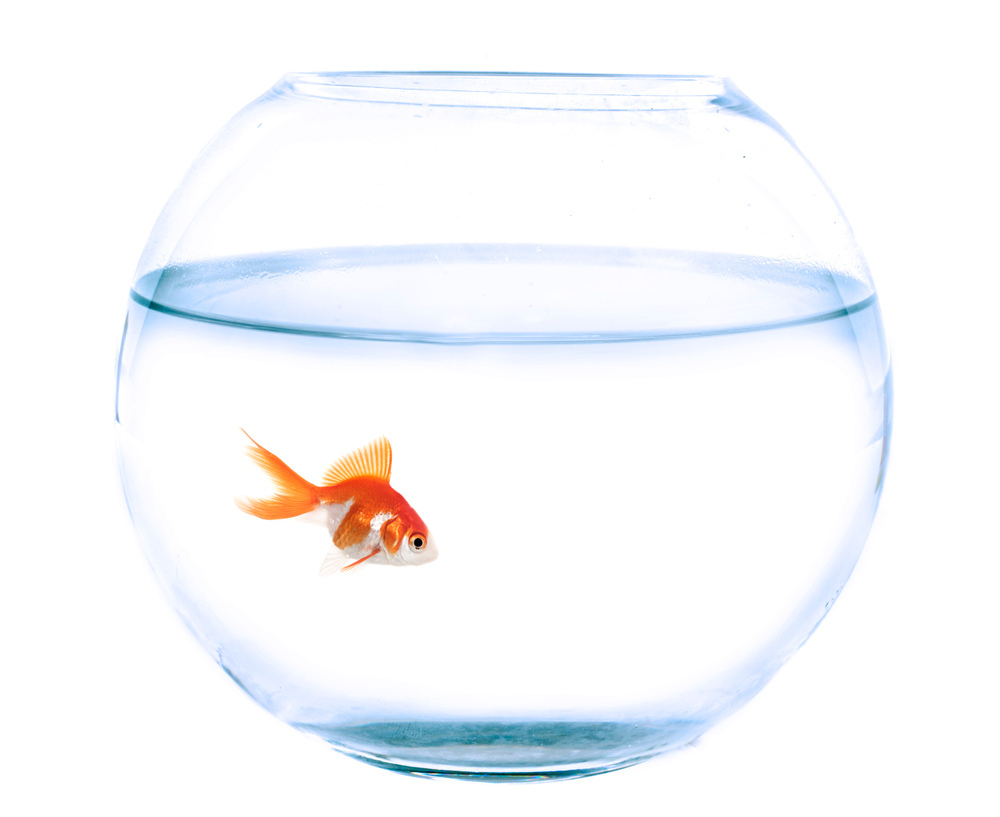

나는 어항을 바라보며 가끔 멍해지곤 한다. 맑은 물 속에서 유영하는 물고기를 보고 있노라면 복잡한 생각은 사라지고 마음이 편안하게 가라앉는다. 그런 느낌에 매료돼 금붕어를 산 적이 있다. 금붕어가 살아야 하는 둥근 어항, 생명 유지 장치인 산소 공급기와 물고기 먹이를 사서 집으로 돌아오는 길에 곰곰이 생각해보니 헛웃음이 나오지 않을 수 없었다. 아니, 천 원짜리 금붕어를 키우기 위한 초기 투자 비용치고는 금붕어 몸값의 수십 배가 쓰이지 않는가? 이해타산은 잠시, 금붕어를 집에 들여놓은 순간부터 이 작은 물고기의 인기는 하늘로 치솟았다.

"엄마, 금붕어 밥은 제가 줄게요."

"지난번엔 오빠가 줬으니 오늘은 제가 줄래요."

서로 먹이를 주려는 아이들의 귀여운 다툼이 일어났고, 금붕어와 눈이라도 마주칠까 싶으면 "엄마, 금붕어가 나 쳐다봤어요".

금붕어의 얼굴을 마주하고 싶은 아이들은 날 좀 보라며 어항 유리를 손끝으로 톡톡 쳐대곤 했다. 어항 앞은 시간만 나면 머무르는 '핫(hot)'한 공간이 됐다. 그렇게 몇 달이 흘렀고, 나에게 위기가 찾아왔다. 금붕어 존재감이 처음 같지 않았다. 나와 아이들은 자연스럽게 그 존재를 잊어가고 있었다. 물고기를 보는 즐거움보다 책임감이 나를 힘들게 했다. 시간마다 밥을 주어야 하고 금붕어 배설물이 가라앉은 물을 참아가며 청결하게 해야 하며, 병에 걸리지 않도록 약까지 뿌려주어야 했다. 사실 시간이 문제였다. 바쁜 일상 속에서 다른 할 일을 제치고 시간 투자할 만큼 물고기 키우는 일이 과연 효율적인지 따져보게 된 것이다. 결국, 금붕어는 방치되기 시작했다. 남아있던 조금의 양심은 가끔 밥을 뿌려주는 행동으로 나타났고, 그게 내가 할 수 있는 최선이라며 스스로 위안 삼았다.

금붕어가 사는 어항은 날로 탁해졌고, 황금빛 지느러미는 아름다운 빛깔을 잃어갔다. 무관심이 쌓여가던 어느 날, 하얗게 빛을 잃은 금붕어의 최후를 발견하게 되었고 절반의 후련함과 절반의 죄책감으로 아이들 없는 틈을 타 말끔하게 뒷정리를 해주었다. 금붕어가 떠난 어항은 공허한 산소발생기의 뽀글거림으로 가득 찼고, 여전히 탁한 물방울들은 방향을 잃어 흩어지고 있었다. 한동안 물만 가득한 어항을 물끄러미 바라보던 내 시야에 처음 금붕어가 우리 집에 온 날, 금붕어 이름을 지어주고 불러주면서 기뻐하던 내 모습이 비쳤다. 갑자기 후회와 미안함이 밀려왔다. 작은 생명이라고 가볍게 여긴 건 아닐까? 조금만 더 아꼈더라면…. 눈물이 핑 돌았다. 사람의 일이란 게 다 그런 모양이다. 사람을 사귀고 관계를 유지하는 일이며 야심 찬 각오로 시작한 일을 꾸준히 해 나가기 위해서는 인위적 노력이 필요한 법이다.

마음먹은 대로 일이 진행되지 않는다고 포기하고 있지는 않은지, 처음 만남이 설레다가 익숙해지면 귀찮아하고 방치하는 존재로 되지 않는지 돌아봐야 한다. 모든 것은 시간이라는 밥을 주고 사랑과 정성으로 가꾸는 노력을 통해 피어나는 것 같다.

요즘같이 거리 두기를 실천해야 하는 상황에서는 더욱 많은 노력이 필요하지 않을까. 몸은 멀리 있지만 마음만큼은 가까이 있다는 것을 알리기 위해 주변 사람들에게 오늘은 문자 한 통 날려 보는 건 어떨까?