[에세이] 김윤희 수필가

2020년 한 해 동안 벽에 붙박고 있던 달력을 떼었다. 손을 벨만큼 칼칼하던 연초의 오기는 어디 가고 풀이 푹 죽어 있다. 반지르르하던 윤기도 다 빠져 추레한 모습이다. 맥없는 날들을 매달 한 장씩 넘기는 나도 그랬지만 저 역시 퍽 힘이 들었던 모양이다. '코로나19', 사상 유래 없는 바이러스와의 전쟁이 너무 오래간다. 계획했던 일이 미루어지거나 어그러질 때마다 달력에 눈총이 간다. 벌레 먹은 낙엽 쓸어 묻듯 묵은 날들을 못 쓰는 종이 나부랭이와 함께 폐기함에 구겨 넣었다. 그리고 새 달력을 내걸었다. 신축년(辛丑年) 소의 해다. 그것도 흰 소의 해, 신성함을 의미한단다. 새로운 마음, 새로운 기대, 소망, 다시 신축년을 걸어 본다.

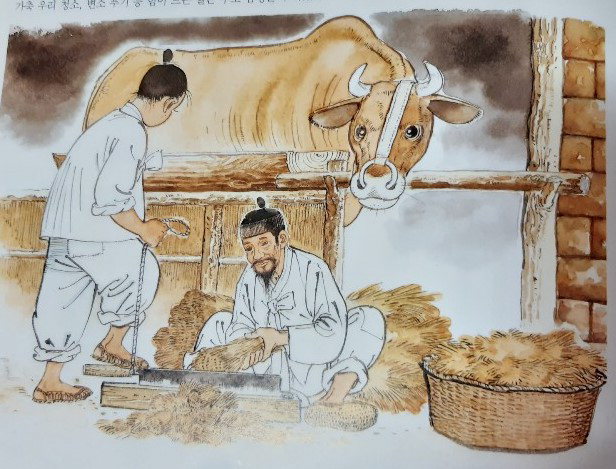

소는 예로부터 우리와 떼려야 뗄 수 없는 관계를 맺고 살아온 한 식구가 아니었던가. 그동안 가족으로 어울려 살던 삶의 형태가 산업의 발달로 인해 많이 달라진 것이 현실이지만 마음속에는 여전히 믿음직한 존재로 자리하고 있다.

어릴 적 내가 살던 고향 집에도 누렁 어미소가 있었다. 커다란 눈망울에 긴 속눈썹이 순해 보였다. 어슬녘, 뒤꼍에 있는 변소에 갈 때면 늘 옆에서 커다란 눈을 껌벅이며 지켜주던 든든한 식구였다. 화장실이 뒤꼍에 있는 것이 불만이었지만 그나마 외양간이 나란히 붙어 있는 바람에 소가 지켜주고 있다는 생각이 들어 무서움이 덜했지 싶다.

대문이 있는 사랑채 부엌에는 커다란 가마솥이 걸려있었다. 소죽 솥이다. 아침저녁 설설 끓는 소죽은 온전히 아버지 담당이었다. 간혹 아궁이에 불 때는 일을 돕기는 했지만 소를 키우고 부리는 일은 당연히 아버지 몫이라 여겨 별 관심을 두지 않았다. 앞마당 왼쪽에는 소를 매어 놓는 터가 있고, 오른쪽에는 돼지우리가 있었다. 닭들은 앞 뒷마당을 넘나들고 아무 때나 활보하며 땅을 헤집곤 했다. 온 동네가 다 비슷비슷한 처지로 사람과 가축이 한 집 울타리 안에서 아무렇지 않게 어울려 산 셈이다.

햇살이 기울 무렵, 봇도랑 논둑길에는 아이들이 각자 제집에서 끌고 나온 소들이 한가로이 풀을 뜯었다. 사람과 동물이 자연 속에서 하나의 풍경이 되어 조화를 이루었다. 정겹고 여유로웠던 그 풍경은 이제 더 이상 볼 수가 없다. 가축을 키우는 일은 축산업이라 하여 전문 직업군으로 분류가 되었다. 사람의 집과 축사를 멀찍이 떼어 놓고 철저히 계획적으로 관리를 한다. 대표적인 가축으로 꼽히던 소, 돼지, 닭들은 가축의 의미를 잃었다. 서로 얼굴 마주 보며 적당히 교감할 여지가 없다. "오늘 하루 일하느라 고생했다." 엉덩짝 툭툭 쳐주며 여물통 가득 뜨끈한 쇠죽을 부어 주던 아버지의 흐뭇한 미소가 내 유년과 함께 역사 속으로 사라진 지 오래다.

세상이 참 많이 달라졌다. 지난해부터 전 세계를 힘들게 하고 있는 코로나 바이러스와의 전쟁은 어쩌면 우리가 자초한 일인지도 모른다. 누구를 탓하랴. 소의 해를 맞아 우리 민족과 애환을 함께 해 온 삶을 짚어 본다. 종종 우리 민족성을 소의 성품에 빗대기도 한다. 오랜 세월 그와 함께 동고동락하며 닮아 왔기 때문이리라.

춘원 이광수는 그의 수필 '우덕송(牛德頌)'에서 소를 일컬어 짐승 중에 군자라 했다. 동물 중에서 인도주의자. 부처요, 성자라 했다. 사람이 동물성을 잃어버리고 신성에 달하기 위하여 가장 본받을 선생이라 했다.

앞만 보고 내달려온 세월에 잠시 쉼표를 찍는다. 느릿느릿 되새김질하는 소의 여유로움이 필요한 시점이다. 화가 이중섭이 지은 '소의 말'에서처럼 맑게 두 눈 열고 가슴 환히 헤치는 날을 고대한다.