수요·공급 무시한 '대학설립 완화 정책' 부실사학 양산

[중부매일 박성진 기자] 대학의 위기는 극단적인 저출산 현상이 나타나면서 예견된 사회적 재앙이다. 그럼에도 정부는 '인구 절벽'이 가속화되는 것과는 달리 되레 대학 설립의 기준을 낮춰 무분별한 양적 팽창을 부채질하는 심각한 상황을 초래했다. 학령인구가 급감할 것이 뻔한데도 정부가 정치적 계산에 의해 대학 설립 인가를 우후죽순 내준 것이다.

지난 1945년 해방 당시 대학은 29개교에 불과했다. 이후 경제성장과 함께 배움에 갈망이 큰 전후세대들의 전례없는 교육열이 더해지면서 1980년 224개교까지 늘었다. 1990년대를 거쳐 소폭 증가하면서 2005년에는 360개교까지 급증했다. 그러다가 학령인구 감소와 대학 구조조정 정책으로 2019년에는 335개교로 줄었다.

이 중 지방대학은 138개교(1980년)에서 234개교(2005년)로 늘었다가 2019년 220개교로 감소했다. 1990~2000년 10년 간 무려 78개교가 증가했다.

충청권만 살펴보면 1980년 29개교에서 2019년 54개교로 40년 만에 곱절 가까이 늘어 다른 지역과 견줘 가장 많이 증가했다. 이처럼 충청권을 비롯해 전국적으로 대학이 폭발적으로 증가한 데는 김영삼 정부가 1996년 '대학 설립 준칙주의'를 도입했기 때문이다.

그 전까지 대학 설립을 위해서는 계획 단계부터 최종 설립까지 까다로운 단계별 조건을 충족했어야만 가능했다.

하지만 교지, 교사, 교원 수익용기본재산 등 최소 설립 요건만 갖추면 대학 설립을 인가하는 방식인 '대학 설립 준칙주의'가 도입되면서 대학이 우후죽순 들어설 수 있는 조건을 제공한 것이다.

당시 대학 증설에 대한 반대 의견도 적지 않았지만 국민들의 고등교육에 대한 진학 욕구 증대를 거스를 수는 없었다. 이를 기점으로 1995~2000년 사이 대학이 45개교나 늘었다.

대학 설립의 문턱을 낮추는 정부의 정책 변화로 대학이 무분별하게 늘어나던 시기와는 반대로 인구의 폭발적 팽창은 오히려 감소하기 시작했다. 저출산 시대를 맞이한 것이다.

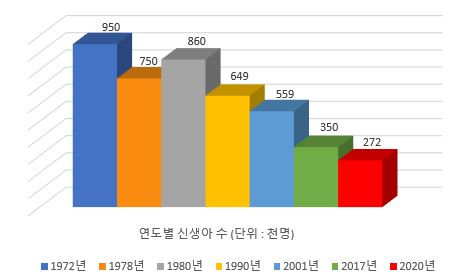

1971년 100만명을 넘겼던 출생아 수가 1972년 95만명대로 떨어지면서 급기야 1978년 75만명까지 추락했다가 1980년 86만명을 거쳐 1990년에는 64만9천명까지 떨어졌다. 이후 1990년대에 70만명대를 유지하다가 2001년 55만9천명까지 곤두박질쳤다. 이런 감소세는 결국 2017년 35만명을 기록, 40만명대까지 무너지면서 지난해에는 27만2천400명에 머물렀다.

이 같은 인구 감소로 인해 입학정원은 2000년 64만6천명까지 밀렸다. 그러더니 올해 수능 응시자 수는 42만6천명인데 반해 입학정원은 이보다 7만명이 많은 49만2천명을 기록하면서 대규모 미달 사태가 빚어질 수밖에 없는 구조적 모순을 안게 됐다.

저출산으로 인한 학령인구 감소는 신입생 부족 사태까지 부추겨 대학이 위기에 빠질 것이라는 사실이 예견됐음에도 역대 정부의 대처는 안일했다.

김영삼 정부가 추진한 대학 설립 준칙주의와 정원 자율화 정책 등이 대표적인 실패 사례라는 게 교육계의 분석이다. 특히 김대중 정부부터 박근혜 정부까지 내놓은 지방대학 육성 방안은 정부 이름만 바뀌었을 뿐 위기 진단과 육성 방안은 되풀이되는 수준을 벗어나지 못했다.

대학 역시 신입생 부족 사태를 예견했지만 외국인 유학생에 기댔을 뿐 뼈를 깎는 구조조정은 외면했다는 게 중론이다. 근근히 버텨오던 외국인 유학생 유치 사업은 지난해부터 2년차를 맞은 코로나19 시대를 겪으면서 심각한 타격을 입게 됐다. 결국 대학의 위기는 정부의 안일한 대처와 대학 스스로 자초한 측면이 크다.

채훈관 충북지역총장협의회장(유원대 총장)은 "지방대의 위기는 학령인구 감소 뿐만 아니라 정치, 사회, 문화 등 사회 전 분야에 걸친 수도권 집중화가 문제"라며 "정부와 지자체 및 지방대학이 함께하는 공동의 대응 방안 마련이 절실히 필요하다"고 말했다.

관련기사

- 위기의 지방대, 해법은? - Ⅳ. 특단의 대책만이 살길

- 위기의 지방대 해법은? -Ⅱ. 수도권서 먼 순서대로 폐교(?)

- 위기의 지방대 해법은? -Ⅰ. 벼랑 끝으로 왜 몰렸나

- [집중취재] 지역인재 의무선발 확대, 지방대 위기 돌파구

- '위기를 기회로' 대학이 뛴다 - Ⅶ. 충북도립대학교

- '위기를 기회로' 대학이 뛴다 - Ⅵ. 공부하기 좋은 대학 '중원대'

- '위기를 기회로' 대학이 뛴다 - Ⅴ. 지역사회 연계 나서는 '유원대'

- '위기를 기회로' 대학이 뛴다 - Ⅳ. 일자리 특화 '한국폴리텍대학 청주캠퍼스'

- '위기를 기회로' 대학이 뛴다 - Ⅲ. '특성화 학과 차별화' 극동대

- '위기를 기회로' 대학이 뛴다 - Ⅱ. 한방·동물의료·화장품 특성화 '세명대'

- '위기를 기회로' 대학이 뛴다 - Ⅰ. 지역산업 기반 특성화 '청주대학교'

- '위기의 지방대학, 해법은 없나' 토론회 성료

- '위기의 지방대학, 해법은 없나' 토론회 - 종합토론

- '위기의 지방대학, 해법은 없나' 토론회 - 축사

- '위기의 지방대학, 해법은 없나' 토론회 - 이모저모

- '위기의 지방대학' 토론회 - 발제 Ⅱ. 황홍규 한국대학교육협의회 사무총장

- '위기의 지방대학' 토론회 - 발제 Ⅰ. 이길재 충북대 교육혁신연구원장

- 중부매일 '위기의 지방대학, 해법은 없나' 토론회 개최