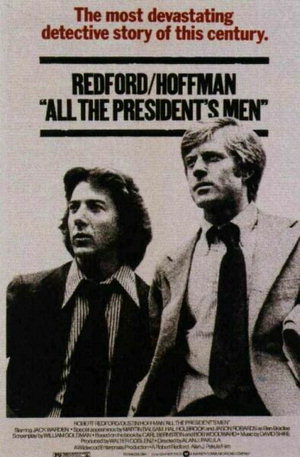

영화, 20세기를 말하다<59>1970년대 미국<2>'대통령의 음모' (알란 J. 파큘라, 1976)

1972년 6월 17일 새벽 2시 30분, 워싱턴 DC 워터케이트 호텔 내 민주당 전국위원회 본부 사무소를 침입한 다섯 명이 검거됐다. 무전기와 대량의 현금, 권총 등을 소지한 이들은 전직 CIA 요원 등이 포함된 대통령 재선 위원회 사람들이었다.

워싱턴포스트지는 이들의 배후를 끈질긴 탐문과 추적 취재를 통해 밝혀내고 기사화한다. 백악관이 사건과의 연관성을 완강히 부인하는 가운데 닉슨은 1972년 11월 재선에 성공한다.

워싱턴포스트지의 9개월 차 신참 기자 밥 우드워드(로버트 레드포드)는 단잠을 자던 중 데스크의 취재 지시를 받고 검찰로 뛰어나온다.

그런데 무언가 이상하다. 워키토키와 권총, 1백 달러짜리 현금다발을 지니고 있던 다섯 명의 도둑들은 국선변호인을 거부한 상태. 도둑들에게 자문 변호사도 어울리지 않지만 전화도 안했는데 달려온 변호사라니. 게다가 네 명의 쿠바계 미국인과 함께 검거된 한 사람은 전직 CIA 요원. 취재수첩에 관련 내용을 적던 우드워드 기자의 눈에 순간 불빛이 번쩍인다.

"그거 이상하군요." 무언가 아귀가 맞지 않는 듯한 느낌, 모든 것은 그로부터 시작됐다. 그리고 고구마 줄기 캐듯 굉장한 이름들이 줄줄이 거론된다. 닉슨 대통령 특별 보좌관, 그의 자문역인 전직 CIA 요원에 'W.H'라는 결정적인 메모까지. 이쯤 되면 그림은 대충 그려진다. "그거야 뻔한 거 아닙니까? 돈이랑 장비를 보면 누가 시킨 게 확실해요." 7년차 기자 칼 번스타인(더스틴 호프만)의 촉은 날카로웠다.

하지만 "추측하지 말고, 사실을 알아내." 수도권 부장 해리 로젠펠드(잭 워든)는 아주 길고 어려워질 싸움을 제대로 준비하도록 지시한다.

밥 우드워드와 칼 번스타인 기자가 닉슨 사임 두 달 전 발간한 책 '모두가 대통령의 사람들All the President's Men'을 알란 J. 파큘라가 연출한 동명의 영화 '대통령의 음모'는 현직 대통령 사임이라는 미 헌정 사상 초유의 사건을 이끈 '지상 최대의 특종'의 시작과 끝을 정밀하게 재구성한다. 유력 언론들마저 사소한 사건으로 흘려보냈던 한밤의 해프닝이 거대한 해일로 미국을 덮치게 되는 과정이 마치 진실을 향한 구도자의 여정과도 같이 묵묵하고도 집요하게 진행된다.

두 기자는 합리적 의심을 불빛 삼아 거짓과 위증, 증거 인멸과 음모의 어두운 숲길을 힘들게 헤쳐 간다. "난 할 말 없소." 취재원들의 입은 열릴 듯 열리지 않고, 명백한 사실마저 순식간에 번복되거나 부인된다. '모함과 언론의 남용, 못된 흑색선전'이라며 맞대응하는 백악관보다 정작 "신문에 피해 생기는 거 아니야? 그쪽이 틀렸다면 망하는 건 우리야." 두려워하는 신문사 내부의 회의에 순간적으로 위축되기도 한다.

하지만 "내가 믿는 건 내 기자들뿐"이라는 편집장 벤 브래들리(제이슨 로바즈)의 신뢰를 바탕으로 두 기자는 더 많은 사람들을 찾아가고 질문하며, 서류 더미들 속에서 실마리를 찾는다. 알란 J. 파큘라의 영화 또한 추적·탐사보도의 전범으로 기록된 이러한 방식과 흡사하다.

자칫 화상을 입을 수도 있을 만큼 뜨거운 소재를 다루면서도 영화는 냉정함을 잃지 않는다. 마치 다큐멘터리처럼 사건의 연대기적 진행을 재현하는 '대통령의 음모'는 드라마를 최소화함으로써 워터게이트 사건 자체에 대한 주의집중이 흐려지는 걸 경계한다.

이 때문에 관련자들에게 압력을 행사하거나 워싱턴포스트를 유형무형으로 압박하는 '어떤 실체'는 구체적 악인의 형상으로 캐릭터화되지 않으며 강력한 선악구도도 만들지 않는다. 생명의 위협에도 굴하지 않고 진실에 대한 추구를 멈추지 않은 우드워드와 번스타인을 영웅시하는 전기 영화적 접근도 배제된다. 새벽 2시 어두운 주차장에서 고급정보를 건네는 '딥 스로트'의 존재 또한 영화의 건조한 서술을 위한 기능에만 충실하다.

이를 통해 '대통령의 음모'는 워터게이트 사건이라는 희대의 스캔들을 권선징악의 감동적 드라마로 소비하지 않고 현대 미국정치에 대한 사유로 이끈다.

"워터게이트는 극히 일부분이고 전체 규모는 대단하다"는 '딥 스로트'의 말처럼 '헌법 위반의 문제, 언론 자유와 국가의 장래 문제' 관점에서 워터게이트의 전말을 되짚는 것이다. 그리고 이 과정에서 헌법을 수호하고 국가의 장래를 위기로부터 구해내는 '제4부'로서 언론의 중요성과 위상이 재점검된다.

재임에 성공한 닉슨의 취임 선서장면을 담은 텔레비전 화면과, 열심히 기사작성 중인 우드워드·번스타인 기자를 좌우에 배치한 영화의 마지막 장면은 이처럼 추악한 권력/거짓과 언론/진실의 대립구조를 압축적으로 이미지화한다.

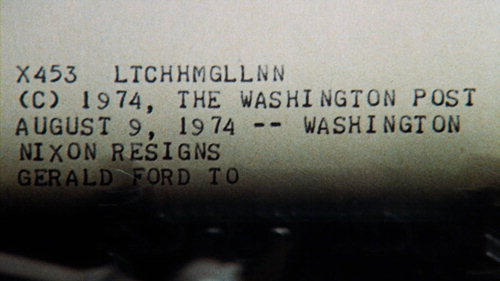

그리고 오프닝 타이틀의 타자기 장면과 대구를 이루는 텔렉스 장면의 문자들로 영화는 끝난다. 두 장면에서 타자기와 텔렉스 소리는 각각 총소리·채찍소리, 21발 예포 소리와 혼합된다.

이 인상적인 사운드는 말-언론보도야말로 그 어떤 것보다 강한 무기임을, 또한 그만큼의 엄정한 책임의식과 윤리의식이 요구되는 것임을 효과적으로 강조한다.

/ 박인영·영화 칼럼니스트

이 기사는 한국언론진흥재단 지원으로 게재됩니다