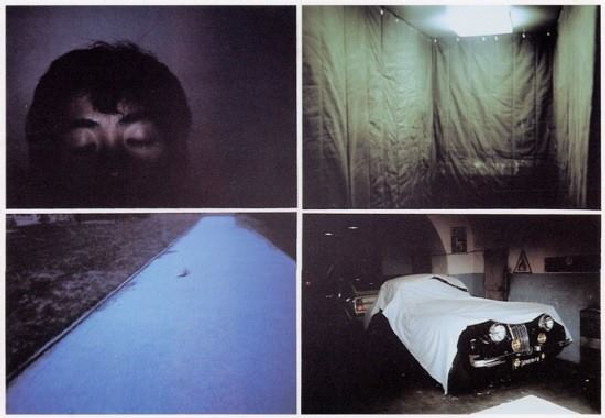

자, 오늘은 또 다른 구본창의 '일분간의 독백'을 보도록 하겠다. 그것 역시 4매 한조, 즉 눈 감은 얼굴과 천으로 가려진 내부공간 그리고 도로와 천으로 덥힌 자동차로 이루어져 있다. 도대체 이 사진들은 무슨 관련이 있는 것일까? 아니, 각각의 사진은 무엇을 암시하는 것일까? 이 작품 역시 앞서 보았던 구본창의 '일분간의 독백'처럼 낯설다.

우리가 단편적으로 '읽어-본' 구본창의 4매 한 조의 사진은 낯익은 것을 낯설게 만든다는데 초점을 둔다. 그리고 우리는 그 낯설게 하기가 발생하는 곳을 각각의 사진이 아니라 사진과 사진 사이로 보았다. 따라서 어떤 낯익은 이미지들을 낯설게 만드는 장치란 다름아닌 그 낯익은 이미지들을 마치 어떤 연관성이 있는 것처럼 짜깁기하는 것이다. 구본창은 4매 한 조로 짜깁기를 했다고 말이다.

그런데 그 낯설게 하기는 은연중 각각의 사진을 낯익은 것으로 전제하고 있음을 알려준다(필자는 여기서 쉬클로프스키Vitor Shklovsky의 '낯설게 하기Ostranenie'나 브레히트Bertolte Brecht의 '소격효과Vertremdung'를 언급하지 않을 것이다). 그러면 그들이 말하는 낯설게 하기란 단지 기존의 이미지, 즉 그들에게 낯익은 것으로 간주된 이미지만 낯설게 될 수 있는 것이 아닌가?

당신은 그 낯익은 사진들이 낯설게 되는 지점을 그들 사이로 보지 않고 오히려 그 낯익은 사진들이 다른 범주(영역)에 놓여져 있기 때문이라고 생각할지도 모른다. 이를테면 구본창의 가족사진이나 길가의 풍경 등 일상적인 사진이 예술이라는 틀(범주)로 자리바꿈됨으로써 낯선 것으로 보여지게 되었다고 말이다.

그러면 그 사진들이 예술의 틀에서 벗어난 일상의 공간에 위치한다면 낯익은 것이란 말인가? 그러면 낯설게 하기의 장치는 다름아닌 예술/일상이라는 틀이 아닌가? 그러면 그것은 예술/일상이라는 대립구조를 전제할 때 가능케 되는 것이 아닌가? 그러면 그것은 '재현의 굴레'를 벗어나는 것이 아니라 외람되게도 재현의 굴레에 다시 빠지는 것이 아닌가?

물론 당신은 낯설게 하기가 기존의 습관이나 자각 그리고 사고를 훼손 혹은 부정 혹은 거부하는 것으로 간주할 수도 있을 것이다. 그러나 바로 그렇기 때문에 낯설게 하기란 기존의 습관이나 자각 그리고 사고 등에 덜미 잡혀 있음을 알려준다. 이를테면 낯설게 하기는 낯익은 것에 대립함으로써 가능케 된다고 말이다.

하지만 그 낯익음/낯설음이라는 틀(대립구조)는 다름아닌 재현주의 장치가 아닌가? 그러면 구본창의 사진을 낯설게 하기로 읽는다는 것이 재현의 위기를 조장하는 것이 아닌가? 도대체 이러한 모순은 어떻게 발생하게 되는 것일까? 혹 그것은 그들이 구본창의 4매 한 조의 사진을 가능케 한 각각의 사진을 '축소'시켰기 때문이 아닐까?

그들은 각각의 사진들 사이의 차이 언급에 급급한 나머지 그 각각의 사진들의 이미지와 사물 사이의 차이를 간과한 것이 아닐까? 그 각각의 사진들이 낯익다는 것은 그들의 '의도'와는 달리 그 사진의 이미지와 사물이 짝짓기 가능한 것으로 착각했음을 알려주는 것이 아닌가? 하지만 그런 착각(환상)은 필자에게 낯익은 것으로 보인다. 말하자면 필자에게 구본창의 각각의 사진들은 낯익기도 하면서 동시에 낯 선 것으로 보인다고 말이다.

그렇다면 구본창의 사진이 보여주는 진실은 세상이라는 것을 완전하게 이해될 수 없다는 것이 아닌가? 이를테면 그의 '일분간의 독백' 시리즈는 하나의 정답이 있는 것이 아니라고 말이다. 따라서 필자에게 그의 사진들은 마치 플롯(plot) 없는 소설처럼 '내용-없는-사진들'로 보인다. 혹 그는 비(非)-이야기에 초점(관심)을 두고 있는 것은 아닐까? / 독립큐레이터