[메아리] 박상준 대기자 겸 논설실장

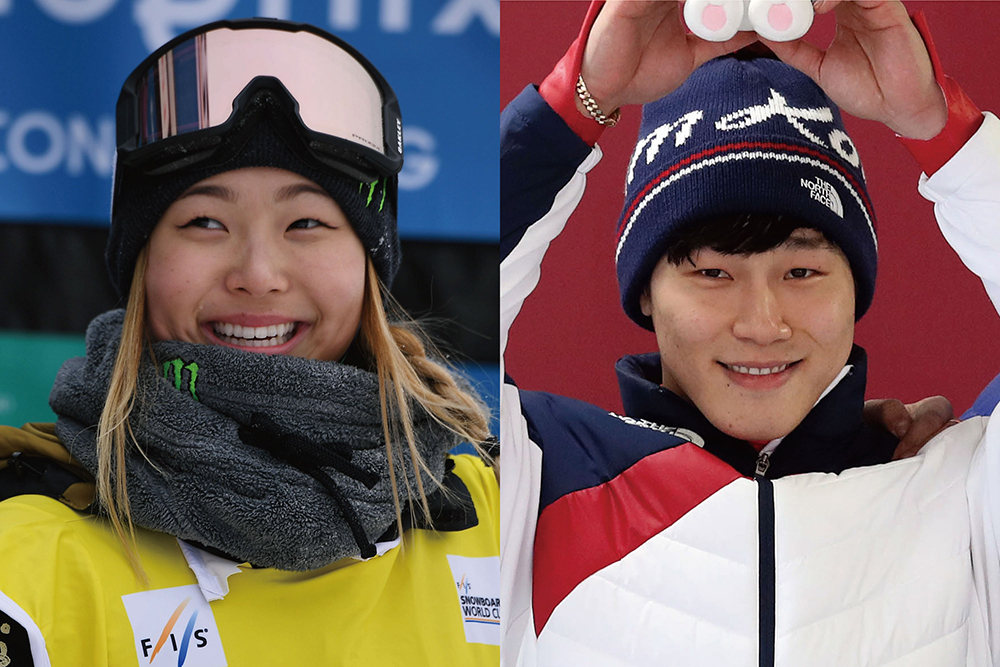

높이 6m, 길이 170m 가량하는 반원통형 하프파이프(Half-pipe)는 스케이트 보드, 인라인 스케이트, BMX 등에서 사용되는 섹션 (구조물)이다. 눈 위에 설치하면 스노우 보드로 사용할 수 있는 경기 종목 이름이기도 하다. 하프파이프에서 곡예를 연상시키는 화려한 공중묘기에 관중들은 탄성을 내지르지만 선수들은 극도의 두려움과 싸워야 하는 경기다. 하프파이프종목 역사상 여성으로선 유일하게 100점 만점을 받은 클로이 김(17)은 이번 평창동계올림픽에서도 경쟁자들과 현격한 기량차를 드러내며 정상에 올랐다. 4살때 스노우보드를 타기시작한 클로이 김이 '월드스타'가 된것은 아버지 김종진(62)씨의 헌신적인 뒷받침 때문이다. 매일 새벽 500km를 운전하며 딸을 스키장에 데려갔고 직장까지 포기하며 스위스로 데려가 훈련을 시켰다. 하지만 SNS상에서는 클로이 김의 피상적인 면만 부각됐다. 영국 BBC 방송은 "일부 SNS 이용자들은 캘리포니아 출신 17세 소녀의 다른 삶을 상상하면서 '그가 한국에서 태어났어도 금메달을 딸 수 있었을까'라고 묻고 있다"며 한국 사회의 자조적인 시각을 조명했다. BBC는 "쟤도 한국에 있었으면 지금도 학원 셔틀 타고 하루종일 학원 뺑뺑이나 돌고 있었을 거다"라는 한 SNS 이용자의 글을 소개했다. 클로이 김이 한국에서 자랐더라면 스노보더가 아닌 다른 직업을 갖게 됐을지에 대해서도 논의가 뜨겁다. 하지만 클로이 김이 재미교포이기 때문에 스노우보드의 스타가 된것은 아니다. 재능과 노력, 아버지의 희생이 있었기 때문이다.

스켈레톤을 접한지 6년만에 차원이 다른 기록으로 금메달을 따내 전세계인을 깜짝 놀라게 한 윤성빈(24·강원도청)의 사례가 말해준다. 윤성빈은 체대 입시를 준비중한 평범한 고교(신림고) 졸업반때 스켈레톤이라는 종목을 처음 접했다. 김영태 체육교사(서울 봅슬레이, 스켈레톤 경기연맹 이사)의 권유로 국내에선 생소한 종목에 뛰어든 것이다. 하지만 윤성빈은 국가대표 유망주 테스트 현장에 슬리퍼 차림으로 나타날만큼 순박했다. 몸이 빠르고 운동 지능이 유난히 좋은 윤성빈은 썰매를 탄지 3개월만에 태극마크를 달았다. 이후 윤성빈은 '스켈레톤 불모지'에서 만화같은 성적을 냈다. 2017~2018시즌 2~4차 월드컵 3연속 금메달과 올림픽 제패로 스켈레톤의 황제로 등극했다.

윤성빈과 클로이 김, 전혀 다른 환경에서 운동을 시작했지만 자신들의 꿈을 이루었다. 클로이 김이 미국인이라서 재능을 꽃피울 수 있었던 것 아니듯 윤성빈이 운이 좋아서 세계 최강자가 된 것은 아니다. 한국과 미국은 젊은이들의 창의력과 재능을 발휘할 수 있는 환경이 다른점이 있을 것이다. 그렇다고 그것이 성공과 성취의 절대적인 기준이라고 볼 수는 없다. 클로이 김에겐 '스노우보드 데디'인 아버지라는 조력자가 있고 윤성빈에겐 대한봅슬레이스켈레톤연맹의 전폭적인 지원과 '닥터 아이스'라 불리는 리처드 브롬리 코치가 있었다. 그리고 무엇보다 이들이 젊음을 바칠 수 있는 열정과 노력이 없었다면 오늘의 윤성빈과 클로이 김도 없었을 것이다. 젊은이들에겐 국적이 문제가 아니다. 환경탓만 한다면 꿈이 현실이 될수는 없다.