[메아리] 한인섭 중부매일 발행인

김영환 충북지사가 집무실 개편 방안으로 내놓은 '카드'가 이채롭다. 일본 사무라이 문화가 그대로 투영된 '꾀꼬리 소리 마루'(우구이스바리·うぐいすばり)인데, 이 공간은 외부 침입을 감지하기위한 일종의 해자(垓子)이다. 게다가 '삐걱' 소리를 내려 만든 공간이라 과연 행정 수장이 사용할 공간인지 꺼림칙하지 않냐는 시각이 나올 법도 해서다.

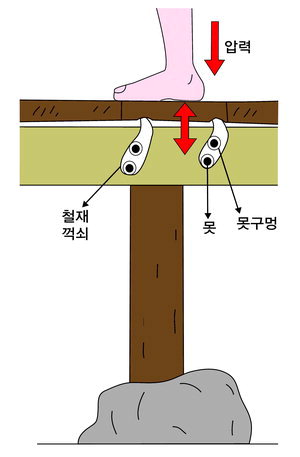

알려진대로 라면 김 지사는 집무실을 회의 공간으로 내놓고, 자신은 집무실과 비서실 사이 공간(가로 7m, 세로 2.7m)을 쓰겠다 한다. 조만간 공사도 할 모양이다. 도청 직원들도 아는 이 몇 안되는 마루바닥은 누구든 발을 디디면서 '삐걱'하며 꾀꼬리 소리를 내는 비밀공간 이었다. 목재 마루판(상판)과 받침목 사이에 철재 꺽쇠를 박아 상판에 압력을 가하면 두 물체 사이에 상하운동이 발생한다. 동력이 꺽쇠에 전달돼 받침목에 박아 놓은 못과 부딪히면 금속 마찰음이 나는 원리로 소리를 내는 장치이다. 전국시대부터 메이지유신 직전(1192년~1868년)까지 밤낮 삶과 죽음의 아귀다툼을 했던 막부 정권 권력자들은 암살자 접근을 소리로 알아 채 방어, 반격할 수 있는 장치를 이렇게 만들었다.

이런 장치가 생긴 것은 충북도청 건물이 중·일전쟁이 시작됐던 1937년 6월 완공됐기 때문이다. 일본 근대 건축문화와 당시까지 잔존했던 사무라이 문화가 고스란히 반영된 셈이다. 이런 기능은 광복 이후 관선을 거쳐 민선 이원종 지사(1998년~2006년) 재임시절까지는 이어진 듯 하다. 이 때만 해도 갑자기 호출을 받은 충성스런 참모들은 지사실을 향해 숨가쁘게 달려 오곤 했다. 비서실을 지나 집무실 사이 2.7m 공간을 지나려 발을 디디면 꾀꼬리 소리를 내곤했다. '삐걱~' 경쾌한 금속성 마찰음을 내기도 했지만, 몸집 꽤나 큰 이들은 쿵! 소리를 내기도 했다.

군 출신 오용운 지사(1973년 9월~1976년 10월) 시절에는 직원 군기를 잡는 공간이기도 했다 한다. 군에서 데려 온 하사관 출신 비서관이 이 공간에 자신의 책상을 보란듯 놓고 출입통제와 결재, 온갖 살림살이를 간섭했다고 한다. 울타리 밖에서는 '애햄'하던 도청 직원들을 쥐잡듯했던 사연을 지닌 곳이기도 하다.

그랬던 공간은 어느순간부터 붉은색 양탄자가 깔리고 소파가 놓여 결재 대기 공간이 됐다. 자연스레 그 소리와 사연도 세월에 묻혔다. 현관 포치를 중심으로 좌우대칭 구조에 붉은 벽돌, 스크래치 타일로 마감한 도청 본관은 2003년 6월 30일 등록문화재로 등록된 것만 주목할 게 아니다. 이런 역사의 단면도 음미할 필요는 있다. 김영환 지사와 참모들이 이런 사연을 알고 업무공간으로 택했는지 여부는 중요한 것이 아닐 수도 있다. 그러나 간과해서도 안될 일 아닌가.