[수희씨]

가을은 좀 쓸쓸하다. 이럴 땐 뭘 하면 좋을까. 파란 하늘을 따라 들로 나가도 나쁘지 않을 테고 극장에 홀로 앉아 영화를 봐도 좋겠다. 그중에서도 가장 멋진 일은 서점에 가서 시집을 사고 시를 읽는 거다. 겉멋이라 비웃어도 좋다. 가을엔 시를 읽고 싶다.

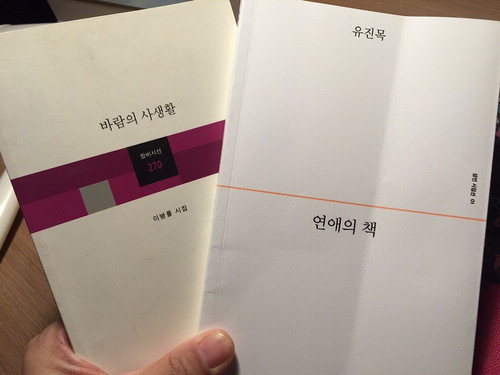

시는 참 어렵다. 글은 누구나 쓸 수 있지만 시는 아무나 쓰는 게 아니라고 생각한다. 쉽게 읽히는 시도 있지만 내게는 어려운 시가 더 많다. 어떤 그림이 자꾸 떠오르는 시들도 있다. 그런 시들은 마치 호기심을 끄는 낯선 사람 같아서 자꾸만 알고 싶어진다. 이 가을, 내가 고른 시집은 유진목 시집 '연애의 책', 그리고 이병률 시집 '바람의 사생활'이다.

'연애의 책', 제목만 들어도 참 좋지 아니한가. 연애라는 말은 사람을 달뜨게 하지만 유진목 시인이 그려내는 연애는 마냥 뜨겁거나 달콤하지 않은 듯 싶다. '연애'를 주제로 한 시들이니 그들이 사랑을 나누는 모습을 그린 시도 빠지지 않는다. "갓 지은 창문에 김이 서리도록 사랑하는 일을"(잠복), "우리는 둘이 되어 손을 잡고 내려왔다"(동산), "어쩌다 이렇게 많은 꽃을 터뜨렸을까/ 부끄러울 사이도 없이/ 발기발기 흩어지는 분홍의/ 근데 너는 누구니?/ 무더기로 쏟아지는 꽃잎/ 까르르 웃는 봄날처럼"(벚꽃여관)

그런데 이 사랑이 마냥 뜨겁지 않다. 혼자 남은 여자는 너무나 쓸쓸하다. "혼자서 잘 있어야 한다고 일기에 적었다 남은 소주를 마시고 일찍 잤다 어쩌다 잘못 깨어나면 밖으로 나가 한참만에 돌아왔다 내일은 다른 집에 있는 꿈을 꾸었다/ 집에 누군가 있는 것 같았다 / 나인 것 같았다"(혼자 있기 싫어서 잤다).

죽음 혹은 이별, 생의 쓸쓸함을 이야기하는 이병률의 시는 더 쓸쓸하다. "혼자 죽을 수는 없어도 같이 죽을 수는 있겠노라고 낯선 눈빛이 낯선 다른 눈빛에게 말을 건다 … 살아서는 알지도 만나지도 못한 영혼이/ 여인숙으로 들어가 나란히 꽃으로 타고 금으로 타니 / 베고 누울 것 없어도 되겠다…"(황금포도 여인숙), 시 속 사내는 자꾸만 죽음을 생각하나보다. 그 사내는 바람으로 만들어졌다. "처음엔 햇빛이 생겼으나 눈빛이 생겼을 것이고 / 가슴이 생겼으나 심정이 생겨났을 것이다/ 한 사내가 두 사내가 되고 / 열 사내를 스물, 백, 천의 사내로 번지게 하고 불살랐던 / 바람의 습관들 / 되돌아보면 그 바람을 받아먹고 / 내 나무에 가지에 피를 돌게 하여 / 무심히 당신 앞을 수천년을 흘렀던 것이다 / 그 바람이 아직 아직 찬란히 끝나지 않은 것이다"(바람의 사생활) 그는 바람처럼 여행을 마치고 제자리로 돌아갔는지, 이 가을 또 어딘가로 삶을 짊어진 채 길을 나섰을 듯 싶다.

사랑, 연애, 여행, 바람…. 고단한 삶에 작은 위로가 되는 말들이다. 이 가을 어딘가로 떠나기 힘든 이들에게, 삶이 시시하기만 한 이들에게 '시'를 읽자고 말하고 싶다. 가을이니까…. http://goodwriting.tistory.com/