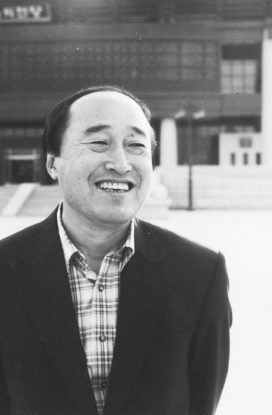

허장무 시인 두번째 시집 ‘밀물 든 자리’ 펴내

올해로 이순耳順을 맞는 허장무 시인이 두번째 시집 ‘밀물 든 자리’를 펴냈다.한 때 물결이 닿았던 맨땅 위로 밀물 든 자국 켜켜한 물가에서 표제작 ‘밀물 든 자리’를 건져올렸다.

시인의 시는 맑고 투명하다.이순의 나이에도 서슴없이 ‘쪽팔리다’며 있어야할 자리와 해야할 일을 분명히 표현하는 시인.시절세월이 안겨준 독소는 다 빼어내고 상처마처 감싸안을 지긋한 미소로 단호하면서도 넉넉한 생의 자세를 보여주는 그다.

시집은 군더더기 없이 솔직하고 투명한 시인을 닮았다.서늘한 언어로 감성을 저미지만 그 차디 찬 섬세함은 한결 가볍고 투명한 풍경으로 다가와 여유를 안겨준다.

제1부 그리운 세상,2부 보푸라기 그 가벼운 부유,3부 고요 시편,4부 내게 보낸 편지 등 그리움과 고요함으로 불러보는 시간들은 나지막한 시인의 목소리를 타고 망각 했던 삶의 가치를 일깨운다.

‘고요를 말하면 이미 고요가 깨지듯이/ 외로움을 말하면 이미 외로움이 아니니/ 많은 열매가 다시 꽃으로 환생할 때까지/ 외로움의 연기緣起를 깨달을 때까지/ 그때 가서 말해도/ 외로움은 결코 늦지 않으리니.’

|

||

‘가을도 저무는 오후 … 이제 생의 한철을 접어야 할 때/ 전생全生을 내려놓으며 잠시 사람의 온기에나마 의지한 걸까/ 돌아보면 꼬깃꼬깃한 육신 하나 슬쩍 남의 짐 부리듯 버리고 떠나는 우화등선羽化登仙의 지문이 손바닥 위에서 눈부신데/ 나는,그 손바닥 좀처럼 접지 못하고 날아가버린 밀잠자리의 무게가 내 체중에 얹혀 내 생도 한결 가벼워질 거라 생각한다.’

하산길에 업어든 시인은 ‘짐짓,홀가분해진 산길을 두 팔로 밀잠자리처럼 날갯짓하며 무장무장 내려가고 있다’는 고백을 통해 단호함과 고요함이 결합된 넉넉한 생의 자세를 드러낸다.고통의 속내를 감추려 뒤척이며 속울음을 간직한 ‘결빙結氷의 강江’에선 상처마저 추스르고 치유하려는 견인의 미학이 발견된다.

‘북풍이 몰아칠 때 단단히 얼어버리겠다/ 어느 날 쩡-하고 갈라질지언정/ 다시 강물로 흐느적이며 흐르지 않겠다/ 얼음 속에서 아프게 반짝이다가/ 끝내 유리알처럼 편편이 부서질지라도/ 굴절되어 굴욕으로 유전하는 강물로 돌아서지 않겠다’

문학평론가 유성호 교수(한국교원대)는 그의 시를 두고 “사라져가는 어휘, 감각, 사물, 풍경을 일일이 공들여 시적으로 되살려 놓고 있다”며 “서정시가 궁극적으로 인간의 삶의 구체성에서 우러나오는 언어적 양식임을 보여주는 뜻 깊은 실례로 기억될 것”이라고 평했다.

충북 음성에서 태어난 시인은 1983년 시문학을 통해 문단에 나왔으며 오랫동안 고등학교에서 국어를 가르쳤다.시집으로 ‘바람연습’이 있다.

김정미 기자

warm@jbnews.com