[블로거 기자단-햇빛창공] 시골 미술관서의 상념

시골살이 그리고 또 다른 문화에 대한 동경과 공허감, '도시의 삶보다 시골의 삶이 조금은 더 여유롭겠지' 라고 막연한 생각을 했던 적이 있다. 돌이켜면 참 어리석은 생각이었다. 현실은 어디든 똑같은데, 생각하고 행동하기 나름이었던 것 같다. 어느 곳에 서 있든 쫓기는 삶이 있고 쫓는 삶이 있다는 걸 시골에 터를 잡고 그리 오래지 않은 시간에 깨달았던 것 같다.

도시에선 시골을 동경하고, 시골에선 도시를 동경한다. 서로를 흠모하면서 살아가는 것, 다름에 대한 호기심으로 시골살이를 시작했는지도 모르겠다.

가까운 충주를 오가다 보면 산 아래 시골마을 작은 미술관이 있다. 처음 미술관이 생겼을 적에 '들어가도 되나' 싶어 기웃댔다. 언제나 그곳에 들어서면 아이는 놀이터인양 뛰어다니고 난 잠시나마 깊은 사색에 젖는다. 예술도 모르면서 아는 척을 하며. 예술이 별거냐. 우리의 삶이 예술인 것인데 말이다.

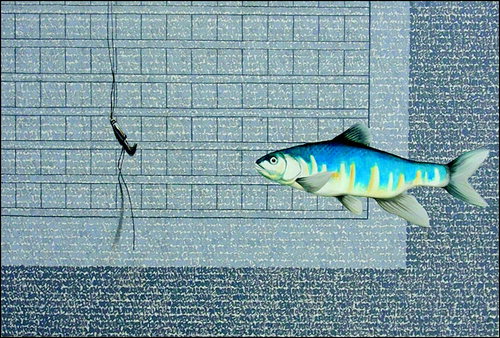

시월의 끝자락에 찾았던 미술관엔 '유영복 작가'의 작품이 전시되고 있었다.

예술은 참으로 오묘하다. 번민에 빠지게도 한다. 미술관에 가기만 하며 조용히 하고 뛰어다니지 말라고 해도 준하는 정신없이 나돌아친다. 그 나름의 행위예술이지 싶다.

'아무리 봐도 몰라. 그게 정상이야. 어찌 내가 네 생각을 알겠니. 너도 내 생각을 모르잖아.' 짧은 시간이지만 미술관은 많은 생각이 얽히고 풀리기를 반복하게 한다. 마치 중독되듯이.

혹시 성마루미술관에 찾아갔는데 조명이 꺼져있고 아무도 없더라도 문이 열려 있다면 손수 조명을 켜고 둘러보시라. 이것 또한 인적이 뜸하고 문턱이 낮은 시골미술관만의 매력이다.

http://blog.naver.com/thdgk04

중부매일

jb@jbnews.com