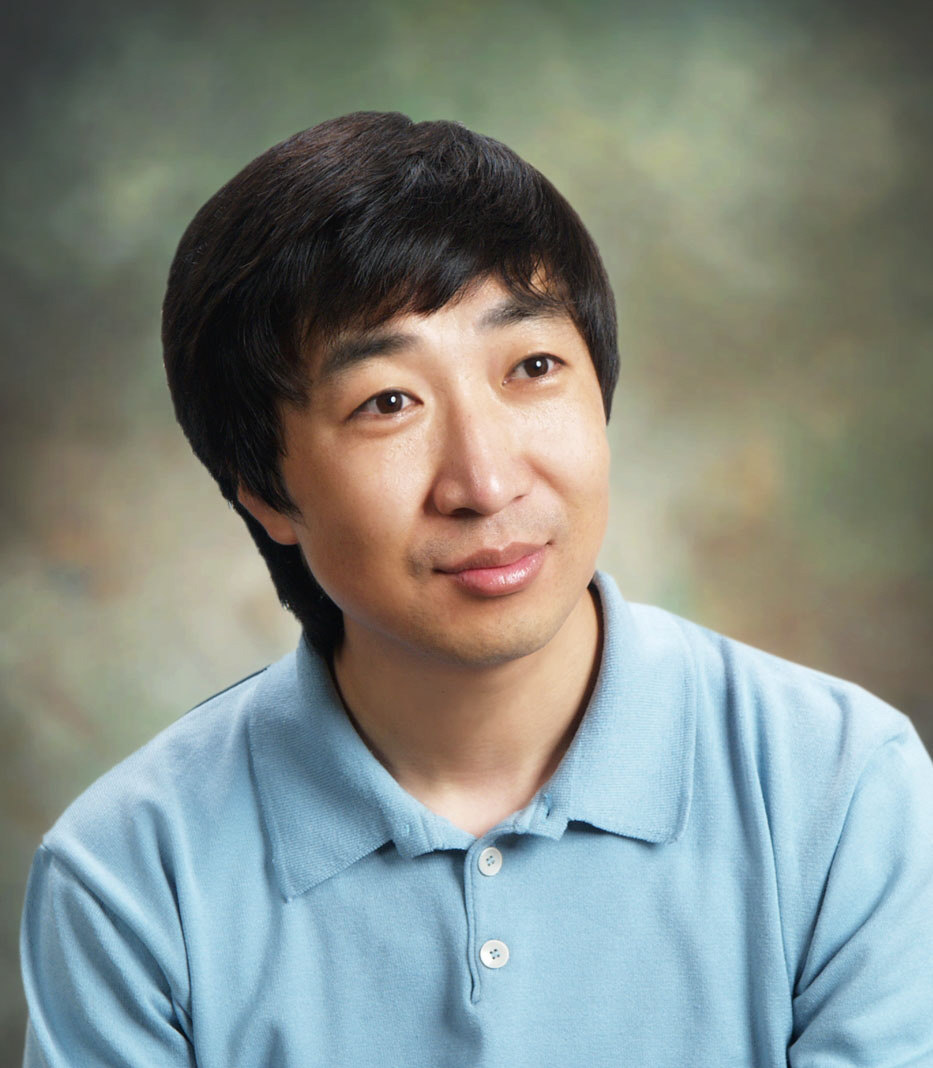

[아침뜨락] 김경구 아동문학가

요즘 과자는 참 다양하다. 과자 봉지 그림도 예쁘고 상자도 너무 예뻐 가위로 오려 책갈피로 쓸 정도다.

가끔 가게에 갈 때마다 새로운 과자를 보는 경우가 종종 있다. 그럼 꼭 한번 먹어 보고 싶어 눈여겨보게 된다. 또한 어릴 때 과자가 지금도 있어 반갑고 신기하다.

나는 어릴 때 과자를 유난히 좋아했다. 그런 나를 아버지는 시험(?)하곤 했다. 시골 우리 동네에 가게가 한 군데 있을 때 일이다. 늦은 저녁 아버지는 돈을 주며 과자를 사 먹으라고 했다. 낮에야 상관이 없지만 겁이 많은 나는 생각이 많아졌다. 머리 위로 둥둥 떠다니는 과자의 유혹을 견딜 수 없어 길을 나섰다. 대문을 나서자 손에 땀이 송송 배어났다. 가게로 가는 길은 아주 먼 길을 돌아가는 길과 지름길이 있었다.

그런데 지름길에는 우물이 하나 있었다. 텔레비전에서 본 '전설의 고향' 때문에 우물곁을 지나기가 힘들었다. 우물에서 하얀 소복을 입고 긴 머리를 늘어뜨린 귀신이 나올 것 같았기 때문이다.

먼 길을 돌아가는 길 또한 빈 집도 있고 무서웠기 때문에 우물 쪽을 택했다. 무서움도 짧은 편이 낫다는 생각에서다. 나는 양손바닥을 펴서 양 눈 옆으로 대고 최대한 우물이 보이지 않게 했다. 그리곤 얼마 후 가게에 도착했다.

가게에 도착하니 무서움도 잊고 눈앞에 쌓인 과자에 신이 났다. 아버지가 준 돈으로 몽땅 과자를 사서 다시 우물이 있는 지름길로 집에 왔다. 두 손과 속옷에 땀이 흠뻑 묻어났다.

아버지는 과자가 그리 좋으냐며 몇 번이곤 말씀하셨다. 난 정말이지 밥이 과자였으면 하고 생각했다. 과자만 먹고 살면 얼마나 좋을까, 가겟집 자식들이 제일 부러웠고 나도 이 다음에 꼭 가겟집 주인이 되리라 마음먹기도 했다.

어떤 날에는 밥공기에 과자를 담아 숟가락으로 퍼 먹기도 했다. 반찬 없이 먹는 과자밥맛은 정말 끝내주었다. 바삭바삭 소리까지 맛있는 과자 밥은 두 그릇도 세 그릇도 먹을 수 있었다.

한번은 혼자 라면을 끓여 먹게 되었다. 그동안 모은 돈을 가지고 라면과 과자를 샀다. 라면을 넣고 준비한 과자를 넣기 시작했다. 이 세상에서 제일 맛있는 과자 라면을 기대하며.

새우깡도 넣고, 건빵, 별사탕, 맛동산, 산도, 쫀디기, 아폴로, 자야 등을 넣었다. 돈을 탈탈 털어 산 과자를 넣고 한 번 더 보글보글 라면이 끓길 기다렸다.

그리고 잠시 후 라면 속 과자 맛이 궁금했던 난 하나 하나 건져 먹었다. 세상에 이렇게 맛없는 과자가 있을까. 실망 실망 대 실망이었다. 과자 값이 아까워 죽는 줄 알았다. 그렇게 나의 과자 라면은 끝났다.

그 이후 과자 사랑은 계속 됐지만 스무 살 이후부터 과자를 별로 좋아하지 않았다. 밥 이외엔 과자 대신 커피를 많이 마셨다.

그런데 결혼 이후 아이가 생기면서 나의 과자 사랑은 또다시 싹 트기 시작했다. 어떤 날에는 아이의 과자를 내가 더 많이 먹고 있었다. 아이 과자도 내가 먹고 싶은 것으로 선택했다.

요즘 나의 과자 사랑은 좀 줄어들었지만 여전히 유효하다. 운동도 안 하고 과자 사랑만 늘면서 내 배는 점점 부풀어 오르고 두 다리는 타조를 닮아가고 있다. 게다가 머리카락도 많이 빠졌다. 그래도 가게에 가면 새로운 과자가 나왔나 살펴본다. 이 글을 쓰면서도 커피와 함께 과자를 먹으니…, 추운 밤도 달달하고 참 행복하다.