김병희 서원대 광고홍보학과 교수·전 한국광고학회장

1945년 8월 15일, 한국은 35년 동안의 일본 식민 지배에서 벗어나 광복을 맞이했다. 민족 정체성을 되찾는 순간이었지만 해방의 기쁨과 혼란이 공존했다. 사람들은 태극기를 흔들며 자유를 체감했다. 하지만 통화 팽창에 따라 물가 상승이 극심했고 식량 상황도 불안정했다. 미군정은 1945년 10월 5일에 ‘미곡(米穀)의 자유시장’ 정책을 공포해 식량 유통의 제한을 완화했지만, 쌀과 옷 같은 기본 생필품조차 부족해 배급을 타려고 줄 서는 일상이 계속됐다.

이런 상황에서도 광복 직후의 신문광고는 정보를 제공하고 대중을 계몽하는 통로 기능을 했다.

“박진(朴震) 경성(京城)에 왓습니다. 좌기(左記) 주소(住所)로 연락(連絡)하야 주시요/ 서울시 봉래정(蓬萊町) 일정목(一丁目) 금광호텔 전화 ② 4272”(조선일보, 1945년 12월 5일).

박진 씨는 자신이 서울에 왔다며 금광호텔로 연락하라는 신문광고를 냈다. 스마트폰은 커녕 집에도 전화가 없던 시절의 동화 같은 풍경이다. 당시의 제약회사나 식품회사 광고에서는 태극기 이미지나 ‘광복’이란 카피로 해방의 감격을 표현했다.

체신국의 ‘태극기 우표’ 광고에서는 ‘태극기 우표 독립 기념으로 발행’이란 헤드라인을 써서 광복의 기쁨을 알렸다(동아일보, 1945년 12월 8일). 보디카피는 이렇다.

“우리나라 독립을 기념하야(기념하여) 우표(郵票)도 일본 색채를 일소하고 국운을 상증(상징)한 새 우표가 나온다- 체신국에서는 요지음(요즈음) 도안(圖案, 디자인)의 완성을 어더(얻어) 지난번 비행 편으로 미국예(에) 보내여(보내어) 인쇠(인쇄)하게 되엿는데(됐는데) 이 우표는 이조(李朝) 광무(光武) 6년 이희황제(李熙皇帝) 칭경식(稱慶式, 기념 축하 행사) 기념으로 제정되엿든(제정됐던) 것으로 마침 한일합방 관게(관계)로 한 번도 해빗(햇빛)을 보지 못하엿던(못했던) 것을 기본으로 하야(하여) 수정한 것이다. 중앙에 태극기를 그려노코(그려놓고) 네 귀에 무궁화꼿(꽃)을 배치한 아담하고 깨끗한 것인데 가격은 위선(우선) 10전 5전의 두 가지다.”

해방 넉 달 만에 광고에 소개된 태극기 우표는 일제 강점기 때 금지됐던 태극기를 다시금 당당히 드러낸 상징물의 하나였다. 광복 직후의 불안한 상황에서 사람들이 편지를 보낼 때마다 붙이는 태극기 우표는 독립의 확인서나 마찬가지였다.

광복 직후에 나온 수많은 출판물과 선언문이 말로써 독립을 노래했다면, 태극기 우표는 그 노래를 손으로 만지고 눈으로 확인할 수 있게 했다. 이는 대중이 직접 소유할 수 있는 해방의 기념품이자 새로운 국가 정체성을 향한 참여의 매개물이었다.

지금 다시 이 광고를 살펴보면, 단순한 우표가 아니라 혼돈 속에서 ‘우리가 우리임을 입증하려 했던’ 치열한 몸짓이었다. 태극기 우표 광고는 해방 이후 한국 사회에 자존과 희망, 그리고 미래를 향한 공동의 약속을 전하는 작은 깃발이었던 셈이다.

해방의 감격을 개인적 환희로 끝내지 말고 ‘우리 것’을 되찾자는 계몽적 메시지도 많았다.

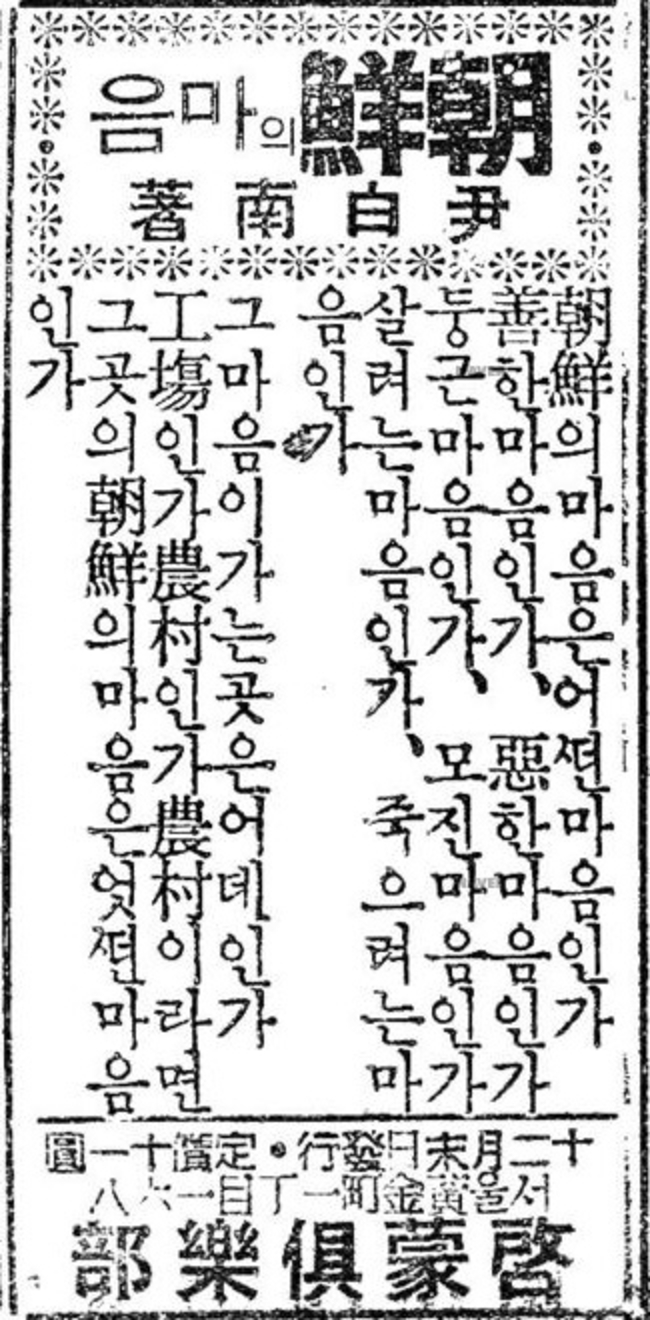

계몽구락부의 ‘조선(朝鮮)의 마음’(1945) 책 광고에서는 제목과 저자 이름을 헤드라인으로 쓰고 질문하는 형식의 카피 전략을 구사했다(조선일보, 1945년 12월 23일). 보디카피는 이렇다.

“조선(朝鮮)의 마음은 어던(어떤) 마음인가 선(善)한 마음인가, 악(惡)한 마음인가 둥근 마음인가, 모진 마음인가 살려는 마음인가 죽으려는 마음인가/ 그 마음이 가는 곳은 어데(어디)인가 공장(工場)인가 농촌(農村)인가 농촌이라면 그곳의 조선의 마음은 엇던(어떤) 마음인가.”

12월 말일 발행에 책값은 11원이었는데, 이례적으로 책이 출간되기 전에 예고 광고를 했다. 조선의 마음을 되찾기를 강조한 139쪽의 수필집은 초판 이후 1946년에 3판을 출간할 정도로 인기를 끌었다.

작가이자 영화감독인 윤백남(尹白南, 1888~1954)은 광복의 격랑 속에서 이 책을 썼다. 이 수필집은 ‘2천만 우리 농민에게 드리는 글’이라는 사회적 선언이었다. 작가는 일제의 수탈로 피폐해진 농촌에 새바람을 불러일으키자며 새로운 농촌 건설, 행복한 삶을 위한 자기완성, 민족의 일치단결, 그리고 정신의 재건을 촉구했다.

독자에게 직접 말하는 듯한 문체로 농민과 서민에게 호소한 이 수필집은 좌우 이념이 대립하던 해방 공간에서 당시의 정치 선동 구호와는 다른 깊은 울림을 주었다. 지금 다시 이 책을 보면 ‘우리의 마음’을 되찾자는 절박한 외침이 메아리로 되돌아온다. 저자가 강조했던 희망의 정신은 한국 사회가 위기에 처할 때마다 계속 되새겨야 할 유산이다.

광복 직후의 혼란한 상황에서 신문광고는 당시의 사회상을 압축한 작은 거울이었다. 당시의 광고에서는 소비마저도 민족적 자부심으로 연결하고자 했기 때문에 상품 판매라는 광고의 목적을 넘어서 광복을 기념하는 해방 공간의 매개체로 작용했다. 사람들은 가난과 불안 속에서도 광고를 보며 ‘우리 것’을 갈망했다. 광복의 기쁨이 일상적 풍요로 이어지지는 못했지만, 당시의 광고에는 미래를 향한 희망의 메시지가 담겨 있었다.

지금 우리가 광복 이후의 광고를 다시 읽는다는 것은 단지 80여 년 전의 상품을 알기 위해서가 아니라, 해방 공간의 사회 문화를 촘촘히 읽어내기 위해서가 아니겠는가?