김병희 서원대 광고홍보학과 교수·前 한국광고학회장

해방의 기쁨도 잠시, 미국과 소련이 38선 이남과 이북을 점령해 일본군 무장해제를 담당했다. 분단은 임시 조치로 상정되었고, 한반도의 신속한 독립을 위한 준비 방안으로 국제적 감독(신탁통치)과 과도정부 수립이 논의됐다. 그 후 모스크바 3국(미·영·소)의 외상 회의(1945년 12월 16~26일)는 한반도 문제를 해결한다는 명목으로, 미·소 공동위원회의 설치와 최장 5년의 4개국(미·소·영·중) 신탁통치 구상을 담은 공한을 발표함으로써, 한반도의 운명은 다시 외국에 의해 좌우될 위기에 처했다.

한반도의 이권을 차지하기 위한 경쟁에서 소련과 중국에 비해 후발주자로 참여했던 미국은 판도를 바꾸기 위해 신탁통치(信託統治, trusteeship) 안을 제시했다. 신탁통치는 미국이 한반도에 직접 개입할 수 있는 명분을 확보하고 실익도 많은 묘수였다. 신탁통치는 유엔의 승인 절차를 거쳐야 했으나 냉전 격화로 무산되고 결국 남쪽의 미군정과 북쪽의 소련민정에 의한 점령통치(占領統治)로 귀결되었다. 그 시기의 광고에서 신탁통치에 대한 시민의 저항이 얼마나 거셌는지 확인할 수 있다.

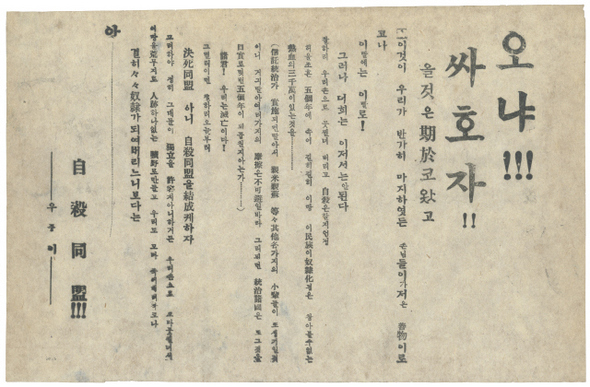

어느 개인이 분명한 우중이의 '신탁통치 반대' 삐라(전단지)에서는 "오냐!!! 싸호자(싸우자)!!"라는 헤드라인을 써서 신탁통치 절대 반대를 외쳤다(벽보 삐라, 1946년 1월 1일). 삐라는 전단지나 포스터를 가리키는 영어 빌(bill)에서 파생된 단어인데, 일제 강점기에 일본어 '비라(ビラ, bira)'가 우리나라에 유입돼 쓰이다가 차츰 삐라로 굳어졌다. 지금도 시위 현장에 삐라가 뿌려졌다고 표현하고 있다. 헤드라인에 이어 "올 것은 기어(期於)코 왔고"라는 서브 헤드를 썼는데, 어떤 일이 있어도 반드시 한다는 뜻의 '기어코'란 단어가 한자에 근원이 있다는 사실이 놀랍다.

보디 카피는 이렇다. "이것이 우리가 반가히(반가이) 마지하엿든(맞이하였던) 손님들이 가저온(가져온) 선물(膳物)이로고나/ 이빨에는 이빨로!// 그러나 너희는 이저서는(잊어서는) 안 된다/ (...중략...)/ 제군(諸君)! 우리는 멸망(滅亡)이다! 그럴 터이면 찰하리(차라리) 오늘부터/ 결사동맹(決死同盟) 아니 자살동맹(自殺同盟)을 결성(結成)케하자/ 그리하야 정히 그대들이 독립(獨立)을 허용(許容)치 아니하거든/ 우리 손으로/ (...중략...)/ 길히 길히(길이 길이) 노예(奴·)가 되여버리느니보다는/ 앗---------/ 자살동맹(自殺同盟)!!!" 영원히 노예가 되어버릴 신탁통치안에 찬성할 바에는 차라리 자살하자는 주장이 과격하지만, 자살동맹을 맺자고 할 정도로 시민들 사이에서 그만큼 반탁의 열기가 높았다는 근거로 볼 수 있다. 광고 메시지를 마무리하면서 "앗---------"이라고 여운을 남긴 대목은 당시의 시민들에게 많은 생각거리를 제공했을 것이다.

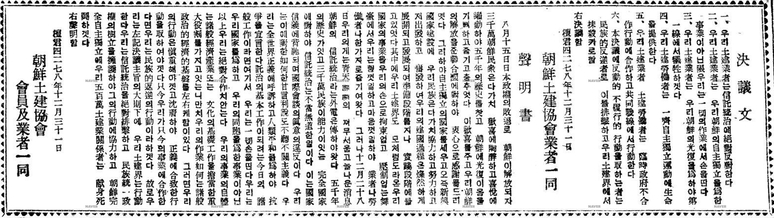

조선토건협회의 '신탁통치 반대' 광고는 전형적인 성명서 형식을 취했다. 보통의 성명서에서는 성명서를 쓴 취지를 먼저 밝히고 끝부분에 결의문을 배치하는 것이 보통인데, 이 광고에서는 결의문 내용을 먼저 강조했다(동아일보, 1946년 1월 4일). 아마도 성명서의 취지에 모두 공감하리라 간주하고, 6개 항의 결의문 내용을 더 부각하려는 의도가 있었을 터다. 조선토건협회 회원 및 업자일동이라는 공동명의로 나간 이 광고에서는 흥미롭게도 서기가 아닌 단기(檀紀)를 썼다. 단군 4278년 12월 31일 제야에 성명서를 작성해서 다음 해 벽두에 광고를 낸 것이니, 그 선연한 결기를 엿보는 듯하다. 보디카피 형식으로 제시된 6개 항의 결의문 내용을 소개하면 이렇다.

"일, 우리 토건업자는 신탁통치에 절대 반대한다. 이, 우리 토건업자는 우리 조선의 자주독립을 위한 사업이 아닌 한(限) 우리는 일체의 작업에서 손을 띤다(뗀다). 삼, 우리 토건업자는 우리 조선의 광복을 위하야(위하여) 제일선에서 희생하겟다(하겠다), 사, 우리 토건업자는 일제(一齊) 자주독립 운동에 생명을 제공한다. 오, 우리 토건업자 토건노동자는 임시정부 불합작(不合作) 행동에 합작(合作)하고 공동전선에서 행동한다. 육, 본 결의서에 반동적(反動的) 불이행적(不履行的) 행동을 취하는 자는 민족적 반역자로 이를 배격(排擊)하고 우리 토건계(土建界)에서 말살(抹殺)키로 함." 성명서의 취지를 설명하고 있는 왼쪽의 보디카피에서는 "12월 28일 우리에게는 청천벽력의 저 무서웁고(무섭고) 놀나운(놀라운) 소식- 조선의 신탁통치라는 외전(外電)은 전(傳)하야 왓다"고 하면서, 도저히 수긍할 수 없으니 500만 토건업 관계자가 모두 분연히 떨쳐 일어나자고 했다.

모두가 알다시피 신탁통치에 대한 찬성파와 반대파로 나뉘어 한국 사회는 극심한 분열 양상을 겪었다. 찬탁은 좌익과 중도파 인사들이 주도했는데, 현실적 불가피성을 인정하고 국제 사회의 보증 하에 임시로 운영한 다음 통일 임시정부를 수립하자는 입장이었다. 국내 우익 세력이 주도한 반탁은 외세에 의한 재 식민화를 거부하고 즉시 독립하자는 주장이었다.

이 논쟁으로 인해 한국 사회는 좌우로 나뉘었고 여운형과 김규식이 주도한 좌우합작운동도 실패해, 남북한 단독정부로 분단이 고착됐다. 결국 신탁통치가 시행되지는 않았지만, 신탁통치 논쟁은 분단국가의 제도 선택과 정당성 경쟁을 촉발하는 촉매로 작용했다. 그 시기에 성명서 광고는 강력한 선전 수단으로 맹위를 떨쳤다. 디지털 시대에도 대북정책이나 동맹 담론의 논쟁에서 찬탁과 반탁의 논리가 소환되고 있으니, 해방 공간에서의 노선 분화가 여전히 한국 사회에 영향을 미치는 듯하다.